|

|

Cet État de l'Asie du Sud-Est, s'ouvre au sud-ouest sur le golfe de Siam, est bordé à l'est et au nord-est par le Viêt Nam, au nord par le Laos et à l'est par la Thaïlande.

Géographie

Le cadre naturel

Le territoire cambodgien s'organise autour d'une vaste cuvette déprimée en son centre et vers le sud, parsemée de collines abruptes (phnom) et drainée par le Mékong et ses différents affluents. La savane et, dans les parties les plus basses, les marécages sont les paysages dominants. Le pays est ceinturé par des bourrelets montagneux de faible altitude et couverts par une forêt pluviale: Haut Chlong à l'est (1 100 m), falaise de Dangrek (765 m) au nord, monts du Cambodge et chaîne des Cardamomes (1 700 m) au sud-ouest, à travers lesquels s'effectue l'accès au littoral, jusqu'au golfe de Kompong Som. Si le climat cambodgien est de type équatorial et se caractérise théoriquement par des pluies abondantes (plus de 5 000 mm par an sur le versant occidental des Cardamomes), les massifs du sud-ouest arrêtent une grande partie de la mousson pluvieuse en provenance du golfe de Siam, si bien que les précipitations moyennes sont inférieures à 1 800 mm par an dans la cuvette centrale. La saison sèche y est même bien marquée entre décembre et avril. Mais à la faveur de la crue annuelle du Mékong, entre la fin juin et le début du mois d'octobre, les terres les plus basses sont inondées (8 m au-dessus de l'étiage). Les débits du fleuve sont alors importants (45 000 m3/s, contre seulement 1 700 m3/s en mars). De ce fait, on assiste à un phénomène singulier: le Tonlé Sap (" Grand Lac ") qui, de novembre juin, se déverse dans le Mékong par un exutoire de 110 km nommé aussi Tonlé Sap se remplit de juin à octobre; le sens d'écoulement s'inverse alors dans le bras exutoire devenu déversoir. Ces lacs quadruplent leur superficie (de 2 300 km2 à 12 000 km2), transformant le paysage en une forêt inondée et une savane de hautes herbes. Ainsi, la partie utile du Cambodge vit au rythme ancestral de la plaine et de l'eau.

Population et organisation de l'espace

Population

Le peuple cambodgien, composé de groupes humains appartenant à la famille ethnolinguistique Môn-Khmer, a conservé les traits fondamentaux de sa civilisation d'origine, enrichie d'apports indiens. Il est resté très homogène dans sa culture (habillement, habitat, langue, outils et techniques, organisation familiale, religion, etc...), malgré la présence de minorités nationales actives (Khmers des hautes terres et Chams musulmans, mais aussi Laotiens, Vietnamiens et surtout Chinois) et en dépit d'une histoire mouvementée. Ce peuple essentiellement paysan (88 % de la population en 1993), très attaché aux valeurs de la vie familiale, a connu une vigoureuse croissance démographique jusqu'au début des années 1970, tandis qu'à la faveur de la guerre contre le Viêt Nam et de l'essor de l'industrialisation se développait corrélativement l'urbanisation. La capitale, Phnom Penh, regroupait alors environ un habitant sur sept. L'instauration par Pol Pot, à partir de 1975, d'un régime fondé sur le "socialisme agraire" marque le brusque recul de cette évolution avec l'extermination pure et simple d'un nombre de personnes élevé et la déportation autoritaire des populations urbaines vers les campagnes. La croissance démographique reprend avec vigueur dès la chute du régime khmer rouge. Aussi, la population, qui s'élevait à 6 millions d'âmes avant la guerre, en compte aujourd'hui (fin 1999) plus de 11 millions.

La population est très inégalement répartie sur le territoire. On distingue très clairement un "Cambodge utile", correspondant à la partie centrale de la cuvette (pays khmer), où les densités moyennes atteignent 100 habitants au km 2. Mais les records de densité sont relevés le long des rives du Mékong, du Tonlé Sap et du Bassac (jusqu'à 500 hab. au km2), à un degré moindre sur les hautes terrasses sableuses des régions de Kandal et de Takéo, au sud-ouest de Phnom Penh (200 hab. au km2 environ). La fertilité et les systèmes agraires de cette région (historiquement peu touchée par les incursions siamoises) n'expliquent qu'en partie ces densités: en effet, autour de Takéo et dans la région de Kandal, les sols sont médiocres, les pluies faibles et irrégulières. Les densités les plus faibles coïncident en revanche avec les périphéries nord (5 hab. au km2 seulement), nord-est, ouest et sud-ouest, en raison de l'insécurité chronique qui régnait dans ces régions aux sols pauvres et mal pourvus en eau. Des vestiges archéologiques attestent néanmoins la mise en valeur ancienne, grâce à des systèmes hydrauliques performants, notamment autour d'Angkor.

Économie

Si les zones de montagne sont le domaine de

l'agriculture sur brûlis, les parties les plus basses sont vouées

essentiellement à la riziculture: rizières pluviales de la

rive droite du Mékong, sur les hautes terrasses sableuses; riz flottant

(la tige accompagnant la montée des eaux) autour des grands lacs,

de Kandal et de Takéo. En raison de son caractère extensif

et de la médiocrité de ses rendements (1 t par ha), cette

activité exercée par des petits propriétaires est

complétée par l'exploitation du palmier à sucre, la

fabrication du charbon de bois ou encore la pêche en eau douce. Les

aménagements hydrauliques les plus récents, mis en place

le long de la vallée du Mékong, du Tonlé Sap ou du

Bassac, permettent cependant une diversification plus grande de cette agriculture.

Faute d'engrais en quantité suffisante, elle n'est que partiellement

commercialisée. Le riz et le poisson n'en restent pas moins le fondement

de l'alimentation de la population cambodgienne. Mais le pays est loin

d'être autosuffisant. Quoique en progression, la superficie agricole

cultivée reste encore moindre par rapport à celle de 1970.

Totalement déstructurée par les années de guerre,

l'industrie se tourne vers le marché intérieur (traitement

du riz notamment). Le commerce amorce cependant une reprise, à la

faveur de l'importation de biens de consommation courante et de produits

de contrebande.

Histoire

Les Khmers s'installent vers le IVe siècle av. J.-C. sur le territoire actuel du Cambodge, en Thaïlande orientale et dans le sud du Laos, et subissent rapidement l'influence de la civilisation indienne. La première dynastie khmère serait ainsi issue, vers 50 apr. J.-C., du mariage d'un brahmane indien, Kaudinya, avec la fille d'un chef local. Ce "royaume de la Montagne", Funan en chinois, hérite de l'Inde sa religion, le brahmanisme, et sa langue religieuse, le sanskrit, à côté du khmer utilisé dans l'administration, la littérature et la vie courante. Du II e siècle au VI e siècle, le Funan, dont la capitale est Vyadhapura, profite de son rôle d'intermédiaire commercial entre l'Inde et la Chine pour prendre le contrôle de la région qui couvre tout le Cambodge actuel, le sud du Viêt Nam et une partie de la péninsule de Malaisie. Mais, du VIe au VIIIe siècle, le Funan passe progressivement sous l'autorité de sa vassale du nord, la principauté khmère du Kambuja. Le nouveau royaume, le Chenla, conserve toutefois la civilisation indianisée du Funan, dans laquelle le roi est le représentant de la divinité sur terre. Affaibli par des rivalités princières, le royaume éclate rapidement en plusieurs États, et sa partie méridionale passe momentanément, à la fin du VIII e siècle, sous l'autorité des princes de Java. C'est à cette époque que le bouddhisme pénètre au Cambodge.

L'Empire khmer d'Angkor

Au cours de la première moitié du IX e siècle, le roi Jayavarman II (802-850) libère le royaume khmer de la domination javanaise et fonde Yaçodharapura, au nord du lac Tonlé Sap, sur le site actuel d'Angkor, où ses successeurs, grands bâtisseurs et urbanistes, établissent leur capitale. Ils y érigent des sanctuaires monumentaux, dont les plus caractéristiques sont des temples-montagnes, tels le Bakong (IX e s.) et le Baphûon (XI e s.), et dont le plus harmonieux est Angkor Vat (XII e s.). Pendant près d'un siècle, l'Empire khmer se trouve en butte à l'expansion du royaume des Chams, le Champa, qui occupe la frange côtière orientale de la péninsule indochinoise et cherche à s'étendre vers le sud. Les Khmers envahissent le Champa et, en retour, les Chams pillent Angkor et assassinent le souverain khmer en 1175. Mais la victoire navale que remporte en 1180 Jayavarman VII (v. 1180-1200) sur les Chams lui permet de mener l'Empire khmer à son apogée. Sous son règne, l'empire domine, outre le Cambodge proprement dit, le Laos, la Thaïlande et le sud du Viêt Nam (le Champa, annexé en 1190). Jayavarman VII, adepte du bouddhisme du Grand Véhicule, fait construire Angkor Thom, la "grande capitale", avec, en son centre, l'immense temple-montagne du Bayon, célèbre par ses tours à visages. Malgré les tentatives ultérieures de ses successeurs pour restaurer l'hindouisme, le peuple est désormais acquis au bouddhisme, qui devient religion officielle du Cambodge au XIV e siècle. Le Cambodge, qui était jusqu'alors un riche pays agricole dont les rizières étaient entretenues par les brahmanes, dispensateurs de l'eau dans les campagnes peu peuplées, est progressivement rendu à la forêt . La mort de Jayavarman VII ouvre d'ailleurs une période de troubles dont les Chams, les Thaïs et les Malais profitent pour se révolter. Le khan mongol Kubely impose un tribut au roi Jayavarman VIII (1243-1296), puis le Cambodge est soumis à l'expansionnisme thaï : après la prise d'Angkor par le Siam, traditionnellement en 1431, la capitale est transférée à Phnom Penh (1434).

Le déclin du Cambodge

Le pays, soumis aux ambitions du Siam et des royaumes vietnamiens, et dont le commerce passe aux mains des marchands chinois, ne cesse alors de décliner. En 1658, le roi du Cambodge demande la protection de l'empereur d'Annam, et doit lui céder le Viêt Nam méridional. Au XIX e siècle, le royaume est menacé de disparition, et le roi Ang Duong (1845-1859) est investi au nom des deux souverains de Siam et d'Annam. Il entreprend toutefois des réformes administratives (fiscales, judiciaires) ainsi que de grands travaux d'infrastructures et, pour échapper à la double tutelle de ses voisins, il fait appel à la France (1854). Son fils Norodom Ier (1859-1904) doit finalement accepter le protectorat français le 11 août 1863.

La présence française

Partie intégrante de l'Indochine française à partir de 1887, le Cambodge est peu mis en valeur par la France, qui obtient cependant du Siam la restitution des provinces occidentales, avec Battambang et Angkor (1907). La modernisation, pourtant limitée, du pays, la mise sous tutelle de la famille royale, la pression fiscale et les travaux des archéologues français à Angkor suscitent toutefois une opposition croissante et favorisent la naissance d'un mouvement nationaliste lors de l'occupation japonaise, pendant la Seconde Guerre mondiale. Le pays proclame son indépendance en mars 1945.

Le retour des Français, en octobre de la même année, met provisoirement un terme aux rêves d'autonomie. L'après-guerre est dominé par la personnalité très populaire du roi Norodom Sihanouk (monté sur le trône en 1941), qui va rapidement incarner la résistance à la domination coloniale. Soutenu par son peuple, Sihanouk entame une offensive diplomatique auprès des pays occidentaux. Il obtient enfin l'indépendance du Cambodge, le 9 novembre 1953, consolidée par les accords de Genève (1954), en ayant évité un conflit armé.

L'indépendance

Dans la tourmente vietnamienne

En 1955, afin de se consacrer entièrement à la politique, Sihanouk abdique en faveur de son père. Il fonde le Sangkum Reastr Niyum, vaste mouvement qui fait de la piété bouddhique le fondement du socialisme. Malgré d'importants succès électoraux, une opposition se fait sentir, notamment à la suite du soulèvement paysan de la province de Battambang (1966). Des adversaires du régime, dont Khieu Samphan, prennent alors le maquis. La guerre du Viêt Nam accélère l'évolution du pays: en 1969, les Américains commencent le bombardement du Cambodge et, en mars 1970, des militaires dirigés par le maréchal Lon Nol, soutenu par Washington, profitent de l'absence de Sihanouk pour réaliser un coup d'État. Réfugié à Pékin, Norodom Sihanouk fonde le GRUNK (Gouvernement royal d'Union nationale du Kampuchéa), le 5 mai 1970, et son organe politique, le FUNK (Front d'Union nationale du Kampuchéa), qui regroupe à l'origine l'ensemble des forces d'opposition au régime de Lon Nol mais où, bien vite, le parti communiste khmer affirme sa prééminence. À l'intérieur, la guérilla communiste, organisée et armée à la chinoise, harcèle les troupes gouvernementales. Le régime de Lon Nol, soutenu à bout de bras par les Américains, s'effondre lorsque, le 17 avril 1975, les Khmers rouges pénètrent dans la capitale.

Les Khmers rouges et l'occupation vietnamienne

Le régime de Pol Pot, chef du gouvernement, qui nomme Khieu Samphan chef de l'État, constitue l'une des expériences totalitaires les plus radicales de l'histoire moderne. Sihanouk est, quant à lui, placé en résidence surveillée et ne doit de rester en vie qu'à l'amitié de Pékin. Afin de développer les zones jusque-là sous-peuplées, mais aussi dans le but de créer un "homme nouveau", les nouveaux dirigeants font évacuer les principales villes et envoient leurs populations effectuer de gigantesques travaux d' aménagement sur le modèle du Grand Bond en avant chinois, alors que les anciens cadres de la société cambodgienne, jugés irrécupérables, sont emprisonnés, torturés, mis à mort. L'exode urbain ainsi provoqué aboutit à un véritable génocide qui fait au moins un million de morts (les Cambodgiens avancent le chiffre de trois millions), les pertes étant dues à la sous-alimentation, aux traitements extrêmement durs auxquels sont soumis les civils et aux exécutions d'opposants qui frappent d'abord les partisans de Lon Nol, puis les intellectuels pro-occidentaux et enfin les cadres kmers rouges suspectés de révisionnisme. Les minorités vietnamienne, cham et chinoise sont également persécutées. La suppression officielle de la monnaie en mai 1977 ne fait qu'entériner la désagrégation de l'économie du pays. Les familles sont séparées. La garde des enfants est confiée à l'Angkar, l'organisation, qui les choie et les endoctrine transformant certains d'entre eux, âgés d'à peine une quinzaine d'années, en véritables tortionnaires qui exécutent leurs victimes à coup de pelles pour économiser les balles où en sciant leur gorge avec des feuilles de palmier. Les femmes sont séparées des hommes. Leur sort sera d'ailleurs moins durs que celui de leurs compagnons, ce qui explique le nombre élevé des veuves. Les jeunes gens sont mariés collectivement d'autorité sous l'égide de l'Angkar.

Le Cambodge des Khmers rouges (Kampuchéa démocratique) entend vivre en autarcie. Bien qu'allié de la Chine, il vit isolé du reste du monde (les journalistes étrangers sont interdits), et ses relations avec son voisin vietnamien se détériorent rapidement. En décembre 1978, l'armée vietnamienne lance une attaque; elle prend Phnom Penh dès janvier 1979. Le pays, exsangue, est alors placé sous embargo par la communauté internationale, sous l'influence des États-Unis. L'occupation vietnamienne permet une certaine normalisation du pays. Les survivants déplacés regagnent leurs foyers. Cette occupation se prolonge jusqu'en 1989, et n'améliore que lentement le sort de la population. S'il est mis fin aux expériences rurales des Khmers rouges, les exactions se poursuivent, et de nombreux Cambodgiens de l'est du pays sont privés de leurs terres au profit de colons vietnamiens. La fuite de la population continue, soit vers la frontière thaïlandaise, soit par mer ("boat people"). Une guérilla, en partie composée de Khmers rouges, encouragée par la Chine et les États-Unis, lutte pendant cette période contre le régime de Hun Sen (lui-même ancien Khmer rouge) mis en place par les Vietnamiens, en utilisant comme bases les camps de réfugiés situés le long de la frontière thaïlandaise.

À partir de 1987, Sihanouk, qui exerce la présidence de la résistance depuis sa libération par les Vietnamiens, négocie avec Hun Sen un retrait vietnamien. Le 6 janvier 1989, un accord passé entre Chinois et Vietnamiens prévoit que ces derniers se retireront en septembre de la même année.

La reconstruction du pays

La reconstruction du Cambodge s'engage dans des conditions difficiles. Un gouvernement d'union nationale est constitué, réunissant les principales factions, dont les pro-Vietnamiens et les Khmers rouges. Ces derniers poursuivent néanmoins leurs activités militaires, au profit notamment de la Thaïlande, qui convoite la région de Battambang.

Entre 1990 et 1993, le Cambodge est placé sous le contrôle de l'APRONUC ( Autorité provisoire des Nations unies au Cambodge) qui, avec d'importants moyens, incluant des troupes de maintien de la paix, tente de mettre en place un régime stable. Élu président du Conseil national suprême, nommé chef de l'État en 1991 et enfin, au titre de la nouvelle Constitution, roi en 1993, Sihanouk incarne un Cambodge qui entend rompre avec le passé. La corruption, la présence de nombreuses mines antipersonnel et surtout la poursuite, dans l'ouest du pays, de la guérilla menée par les Khmers rouges, qui ont refusé de participer au scrutin législatif des 23-28 mai 1993, maintiennent néanmoins le Cambodge dans une situation difficile.

En 1997, éclate une crise gouvernementale, accompagnée de combats dans la capitale, entre les deux Premiers ministres imposés par la communauté internationale. La même année, les Khmers rouges arrêtent et jugent Pol Pot, qui se voit condamné à la prison à vie. Il devait mourir quelques mois plus tard. Certains Cambodgiens pensent qu'il a été assassiné par ses anciens compagnons d'armes pour éviter son jugement. Sa mort devait permettre la réconciliation nationale et la fin de la guérilla khmère rouge.

Le Cambodge est maintenant (fin 1999) une monarchie constitutionnelle. Le roi est choisi parmi les princes par le Conseil de la couronne. Le pays compte trois partis principaux: le parti du peuple cambodgien, communiste pro-vietnamien, le parti monarchiste, le parti libéral. Les élections de 1998 ont été gagnées par le parti du peuple cambodgien et son leader, Hun Sen, qui chassa Pol Pot du pouvoir avec l'aide des Vietnamiens, est le seul Premier ministre. Il gouverne avec l'appui du parti monarchiste dirigé par son ancien rival et co-Premier ministre, le prince Ranaridh, fils de Sihanouk, contre lequel était dirigé le coup d'État de 1997. Ce coup d'État avait été causé par une divergence entre les deux Premiers ministres de l'époque: Ranaridh voulait gracier Kieu Samphan alors que Hun Sen, pourtant favorable à la réconciliation nationale, s'y opposait. Il est aussi probable qu'une rivalité personnelle opposait les deux Premiers ministres. Après le coup d'État, le Premier ministre vaincu a été exilé en France. Il est revenu après les élections et préside l'Assemblée nationale. Hun Sen a été l'objet d'une tentative d'assassinat de la part d'un autre prince qui a été condamné à une peine de prison mais qui a pu s'enfuir, avec la complicité du pouvoir et à la demande du roi qui compte lui accorder sa grâce.

Le roi Norodom Sihanouk est âgé et malade. Il s'est exprimé à la télévision pour préparer son peuple à l'éventualité de son départ. Il abdiquera pour la seconde fois le 7 octobre 2004 en faveur de l'un de ses fils et mourra le 15 octobre 2012 à Pékin.

La société cambodgienne

Le Cambodge reste, au moment où ces lignes sont écrites, un des pays les plus pauvres de la planète. Il dispose de peu de ressources et sa population est essentiellement agricole. Le niveau de vie y est très bas. Un policier gagne environ dix dollars par mois. Un enseignant entre vingt et trente dollars. Un ouvrier, plutôt privilégié, près de cent vingt dollars, avec les heures supplémentaires. Un député cinq cent dollars... La corruption y sévit à une grande échelle. Les policiers gardent pour eux le produit des contraventions et ils vendent leurs insignes aux touristes pour se faire un peu d'argent. Les juges relâchent les délinquants fortunés à telle enseigne que le Premier ministre a été amené à ordonner l'arrestation de personnes qui venaient d'être acquittées. Cette intervention du pouvoir exécutif dans la marche de la justice à déclenché la colère des défenseurs des droits de l'homme et du parti libéral. Mais elle a obtenu le soutien du parti monarchiste. Hun Sen a d'ailleurs promis une réaction vigoureuse de la population si rien n'était fait pour assurer sa sécurité. Bien des éléments laissent penser que, derrière une façade souriante, le Cambodge est un pays où la violence est sous-jaçante.

En 2013, l'opposition a boycotté l'ouverture

de la législature pour protester contre un scrutin qui avait permis

au parti du Peuple cambodgien de Hun Sen de remporter une courte victoire.

Dans la nuit du 2 au 3 septembre 2017, Kem Sokha, leader de la principale

force d'opposition, a été arrêté sous l'inculpation

de trahison et d'espionnage après avoir reconnu à la télévision

qu'il recevait le soutien des États-Unis pour former une opposition

démocratique. Le Cambodia Daily a cessé de paraître,

en dénonçant dans son dernier numéro les tendances

dictatoriales du régime. Les relais d'information en khmer de Radio

Free Asia et de Voice of America ont été suspendus. La République

populaire du Kampuchea, qui est fortement lié à Pékin,

jouit d'un taux de croissance économique enviable de 7% en 2016

et n'a pas besoin de l'aide des pays occidentaux.

| Quelques dates clés:

1966: En visite à Phnom Penh le général de Gaulle prend fermement position contre l'hégémonie américaine alors que la guerre du Vietnam bat son plein. Son discours demeure, encore à ce jour, le symbole du soutien de la France à la lutte des peuples en lutte pour leur libération (la guerre d'Algérie a pris fin depuis 4 ans). 18 mars 1970: Le général Lon Nol, soutenu par la CIA, renverse le prince Norodom Sihanouk. La guerre du Vietnam s'étend au Cambodge. Les Khmers rouges, jusque là très minoritaires, s'allient au prince pour former un gouvernement royal d'union national, soutenu par Pékin et Hanoï. Ce gouvernement reçoit rapidement l'appui de la majorité de la population paysanne parmi laquelle le prince est très populaire. Les maquis khmers rouges voient affluer les combattants. Les États-Unis, dont l'intervention visait à couper l'approvisionnement du Viêt-cong via le Cambodge, viennent d'ouvrir un second front et de préparer l'arrivée au pouvoir des Khmers rouges. Les bombardements de l'aviation américaine ont détruit la cathédrale de Phnom Penh. 1973: Accords de Paris sur le Vietnam. 17 avril 1975: Phnom Penh tombe aux mains des Khmers rouges. Ils sont accueillis en libérateurs. Mais, dès le lendemain, la population est expulsée de la ville. Les dirigeants Khmers rouges allégueront, pour justifier cette déportation, le risque de bombardements américains. Les autres centres urbains sont également dégarnis de leurs habitants. Le nouveau régime, incarné par Pol Pot, se réclame du marxisme-léninisme le plus intransigeant. Il coûtera la vie à plus de 2 millions de personnes. 5 avril 1976: Le prince Sihanouk démissionne. La république est proclamée sous le nom de Kampuchea démocratique. Khieu Samphan devient président. 7 janvier 1979: Les troupes vietnamiennes s'emparent de Phnom Penh un mois après avoir envahi le pays en riposte à des incursions khmers rouges dans leur pays. 28 juin 1982: Un gouvernement en exil regroupant les Khmers rouges, les sihanoukistes et les nationalistes est formé. Il lutte contre le régime pro vietnamien avec l'appui de la Chine et des États-Unis ainsi que le soutien d'intellectuels occidentaux. 15 septembre 1989: L'armée vietnamienne se retire du Cambodge. 23 octobre 1991: Un accord de paix signé à Paris met fin au conflit entre les factions. Le Cambodge est placé sous la tutelle de l'ONU. 24 septembre 1993: Une nouvelle constitution entre en vigueur. Elle instaure une monarchie parlementaire. Norodom Sihanouk redevient roi. Avril 1998: Pol Pot, qui est toujours dans le maquis, meurt dans des circonstances demeurées mystérieuses. 6 juin 2003: L'ONU et le gouvernement cambodgien signent un accord pour le jugement des responsables de l'auto-génocide par un tribunal international. 4 octobre 2004: L'Assemblée nationale cambodgienne ratifie une loi prévoyant un procès au Cambodge pour génocide et crimes contre l'humanité à l'encontre les anciens dirigeants khmers rouges. Octobre 2004: Norodom Sihanouk abdique au profit de son fils Norodom Sihamoni. |

Le Cambodge, bordé au Nord-Nord Ouest

par la Thaïlande, au Nord par le Laos et à l'Est-Sud-Est par

le Vietnam couvre une superficie d'environ la moitié de l'Italie.

La distance maximum d'Est en Ouest ne dépasse pas 580km et du Nord

au Sud 450km. Le Sud est baigné par le golfe du Siam. Les deux phénomènes

géographiques importants du pays sont le Mékong et le Tonlé

Sap. Le Mékong prend sa source au Tibet traverse le Cambodge sur

environ 315 km et peut atteindre 5 km de large à certains endroits.

Le Tonlé Sap est relié au Mékong. De mai à

octobre, le niveau des eaux du Mékong monte et se déverse

en grande partie dans le Tonlé Sap ce qui créé un

courant de direction Nord-Ouest. De novembre à mai le courant s'inverse

et les eaux du Tonlé Sop s'écoulent alors dans le Mékong.

CLIMAT

Le climat du Cambodge est rythmé par

les deux moussons. La mousson sèche du nord-est souffle de novembre

à mars et correspond à la saison d'hiver, sèche. La

mousson du sud-ouest apporte elle une très forte humidité

et des pluies importantes bien que sporadiques. Entre ces deux périodes,

le mois d'avril connaît les plus fortes chaleurs (jusqu'à

35-37°).

POPULATION/RELIGION/LANGUE

90 à 95 % de la population est constituée

par les khmers. Cette ethnie a habité le Cambodge dès le

IIe siècle, puis la culture khmère s'est indianisée

au contact de l'Inde et de Java. Tout au long des siècles, les Khmers

se sont mélangés aux autres groupes ethniques habitant le

pays. Les Javanais ou VIII e siècle, les Thaïs du X e au XV

e siècle, les Vietnamiens au XVII e siècle et les chinois

ou XVIII e siècle. Jusqu'en 1975 le plus important groupe ethnique

minoritaire était constitué par les Chinois, suivi par la

minorité vietnamienne dont l'antagonisme avec les Khmers est historique

et s'est exacerbé à certaines époques. Les Chams musulmans

vivent eux dans quelques 200 villages localisés le long du Mékong

à l'est et au nord de Pnom Penh. Il existe également diverses

minorités montagnardes telles les Saoch dans les montagnes de l'éléphant,

les Pear (monts de la Cardamone), les Brao (le long de la frontière

du Laos) ou les Kuy. Toutes ces minorités ethniques ont eu tout

particulièrement à souffrir des massacres et persécutions

des Khmers rouges de 1975 à 1979. Le bouddhisme hinayana était

la religion la plus pratiquée dans le pays et la religion d'État

jusqu'en 1975. De 1975 à 1979, la grande majorité des moines

fut massacrés par les khmers rouges qui détruisirent également

plus de 3000 wats (temples). Puis le bouddhisme redevint religion d'État

vers la fin de l'année 1980. Il existe également quelques

minorités musulmanes descendantes des Chams qui émigrèrent

vers 1471 depuis le centre du Vietnam. Le khmer est la langue officielle.

L'écriture khmère est différente du thaï ou du

laotien. Sont également parlés dans les hôtels, le

français et l'anglais.

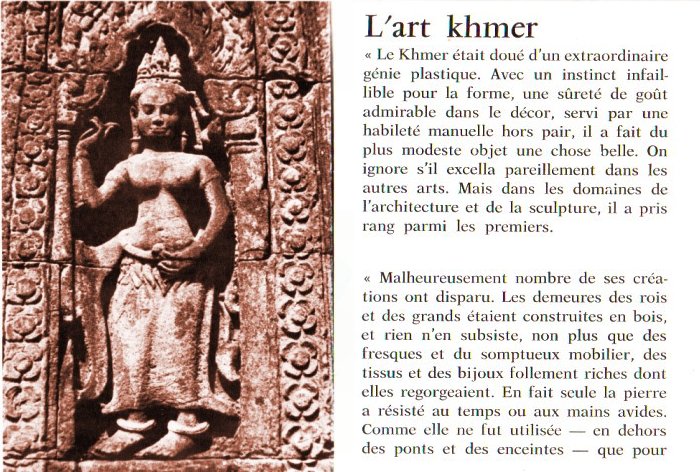

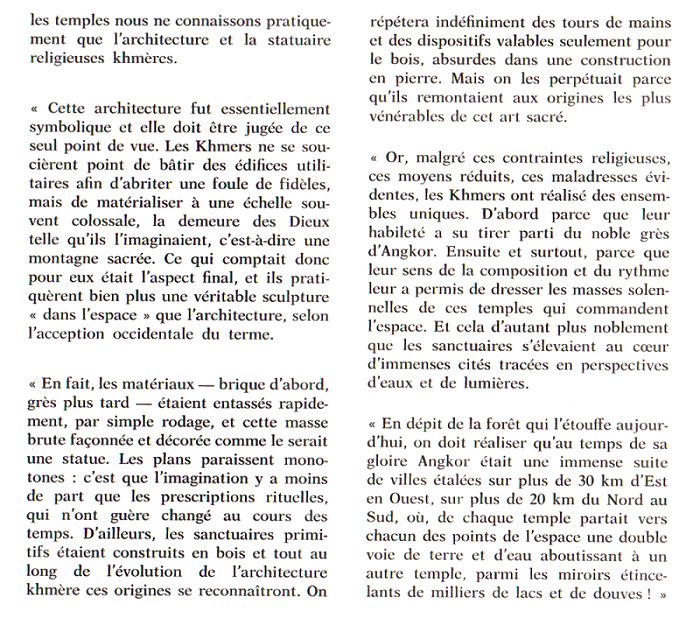

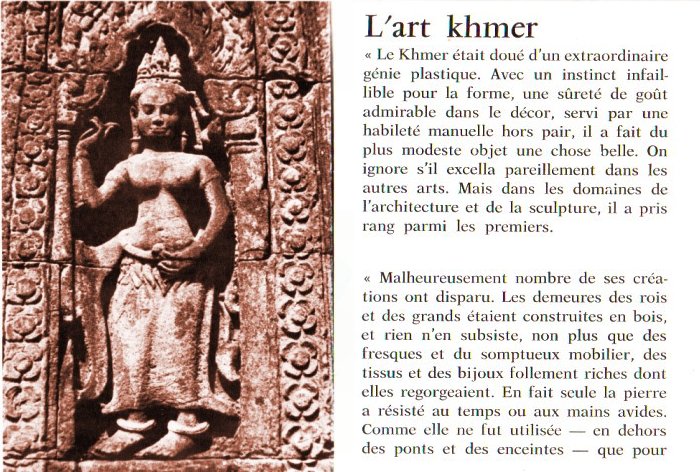

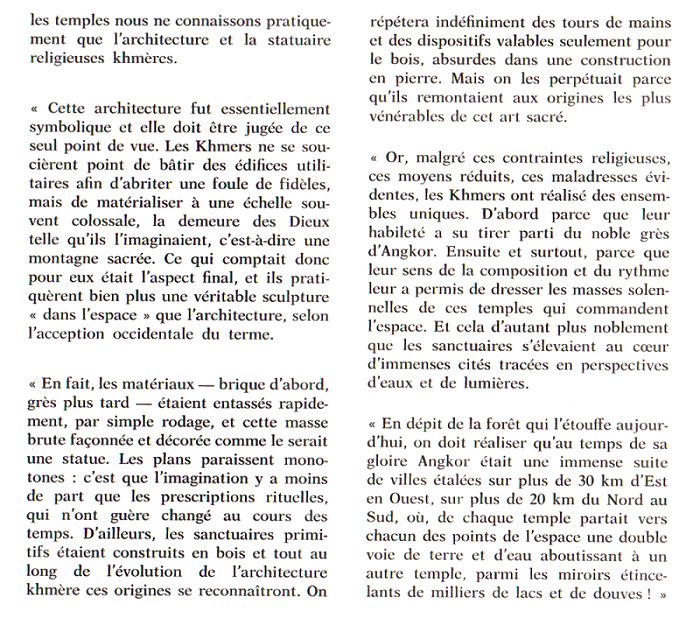

Art élaboré par une population asiatique appartenant au groupe ethnolinguistique môn-khmer, établi au Cambodge et dans la région orientale de la Thaïlande et du Laos méridional.

D'origine proto-indochinoise, les Khmers constituèrent de petits royaumes que l'on repère à partir du VIe siècle, notamment celui que les Chinois nomment Funan. En 802, l'un des rois, Jayavarman II, ayant imposé sa suprématie, fonda l'empire khmer, qui atteignit son apogée sous les règnes de Suryavarman Ier (1010-1050 env.), Suryavarman II (1113-1150) et Jayavarman VII (1181-1219). Il sortit progressivement de l'histoire au XIV e siècle. La capitale, qui se déplaça au fil des règnes sur l'immense site d'Angkor, fut fondée à la fin du IX e siècle. Le site fut redécouvert au milieu du XIX e siècle et exploré par les archéologues à partir de 1898.

La cité, reflet de l'ordre cosmique

Les Khmers parvinrent à un haut degré de civilisation, qui développa avec originalité les modèles indien et javanais, s'élevant au plus haut tant dans le domaine de l'architecture que dans celui de la sculpture d'aspect grandiose. Beaucoup de ces "rois des rois khmers" ont marqué leur règne en édifiant un nouveau palais royal ou un gigantesque bassin d'irrigation, mais surtout un temple d'État consacré à une ou plusieurs divinités, hindouistes ou bouddhistes. Le modèle le plus significatif est celui du temple-montagne, généralement construit selon un plan rectangulaire et symbolisant l'ordre de l'Univers.

Au centre d'une succession d'enceintes figurant le monde s'élève le temple, qui, avec ses degrés successifs, représente le mont Meru, demeure des dieux, et qui abrite un simulacre de la divinité principale. Autour s'élèvent des temples plus petits dédiés aux divinités mineures. Le plan d'ensemble est orienté selon les points cardinaux, avec l'entrée côté est. La cité aussi était bâtie sur ce même modèle de l'ordre cosmique, suivant les conceptions antiques qui tendaient à mettre en harmonie le monde des dieux et celui des mortels; elle était entourée d'un fossé rempli d'eau symbolisant l'Océan, puis d'une muraille figurant la chaîne des monts qui entourent le monde.

Évolutions artistiques

Pour construire leurs sanctuaires, les Khmers utilisaient la brique, la latérite, le grès; ces matériaux, assez fragiles, étaient taillés en blocs encastrés les uns dans les autres selon une technique adoptée pour la construction en bois; de cette tradition ancienne venait aussi l'habitude d'intégrer dans les murs des poutres de bois qui, victimes du lent processus de désagrégation, furent détruites, laissant des cavités dangereuses pour la survie des parois.

Tous les édifices laïcs, y compris le palais royal, étaient bâtis en matériaux périssables (bois) et n'ont donc laissé aucune trace. Les plus anciens vestiges de l'art khmer (style de Phnom Da, fin VI e s.-début VII e s.) reproduisent probablement, à travers leur couverture à degrés, les caractéristiques architecturales du royaume du Funan, dont la ruine vit naître la puissance khmère. Ainsi, pendant la première moitié du VII e siècle, furent élevés les trois groupes d'édifices de Sambor Prei Kuk, tours de brique au sommet pyramidal à degrés. Tandis que l'ornementation des piliers et des frontons a presque disparu, celle de l'architrave (ou linteau) offre encore une décoration de guirlandes et de pendants avec, de part et d'autre, un makara (monstre aquatique mythique).

La statuaire de l'époque, bien que manifestant déjà une prédilection pour une frontalité décidée, demeure généralement fidèle au schéma indien du triple déhanchement du corps (tribhanga) et à l'utilisation d'un soutien pour le personnage, constitué d'un arc et d'appuis pour les bras.

Dans la seconde moitié du VII e siècle, l'architecture se différencie peu de la précédente, tandis que la décoration architecturale s'enrichit d'exubérants motifs végétaux. Dans la sculpture, on accentue la ronde-bosse et la pose frontale, qui, libre de l'arc de soutien, trouve sa plus belle expression dans le grand Hari-Hara de Prasat Andet, chef-d'œuvre de l'époque (musée de Phnom Penh). En l'an 881, le sanctuaire de Bakong inaugure la série des grands temples-montagnes. Des personnages de haute taille apparaissent, encadrant les portes, tandis que l'architrave présente en guise de motif central la tête du dieu Indra ou d'un garuda (oiseau mythique), ou encore du monstre Kla. Dans la statuaire, les représentations s'imprègnent de plus en plus d'hiératisme. Le drapé tend à la froide stylisation, l'utilisation des bijoux s'affirme et sera de plus en plus répandue après la naissance des premiers diadèmes.

X e-XI e siècle.

Le X e siècle voit l'installation des souverains khmers à Angkor et l'essor des premières constructions en pierre (pyramides de Phnom Bakheng, Phnom Krom et Phnom Bok). Avec Jayavarman IV (921-941) débute une époque orientée vers la recherche du grandiose et du colossal dans le secteur architectural (art de Koh Ker, la nouvelle capitale) comme dans la statuaire, où, à côté d'images fortement hiératiques, apparaissent des compositions animées d'un sens insolite du mouvement.

Sous Rajendravarman (seconde moitié

du X e s.), on assiste à la construction des temples du Mebon oriental

et de Prè Rup; l'abandon de Koh Ker et le retour à Angkor

caractérisent cette époque, animée par une constante

recherche de l'archaïsme et une préoccupation permanente de

fidélité aux traditions du règne de Yasovarman. Vers

les premières décennies du XI e siècle, alors qu'a

disparu la typologie architecturale des tours en brique, on assiste au

grand développement de l'édifice pyramidal (pyramides de

Ta Keo, de Phimeanakas et du Baphuon, à la puissante structure à

cinq plans en degrés). C'est dans la première moitié

du XII e siècle, sous le règne de Suryavarman II, que furent

érigés les plus célèbres monuments de l'art

khmer (art d'Angkor Vat), tels le Beng Mealea, le Thommanon, de modestes

proportions, et les édifices grandioses d'Angkor Vat. Ces derniers

restent les plus magnifiques témoins de l'art khmer. Dans cet ensemble

imposant, remarquablement conservé, tout concourt à produire

un effet d'unité, d'harmonie et de solennelle majesté. L'ampleur

du temple d'Angkor Vat (1 500 x 1 300 m environ), la répartition

remarquablement équilibrée des volumes (qui permet de saisir

cet édifice d'un seul coup d'oeil), les vastes perspectives des

avenues et des bassins attestent une maîtrise rarement égalée.

En outre, le goût des Khmers pour la décoration s'exprime

dans la très riche ornementation qui s'étend sur murs et

frontons. Les murs sur piliers des galeries d'Angkor Vat sont décorés

de scènes mythologiques, épiques et historiques s'enchaînant

les unes aux autres sans discontinuité. Vers la fin du XII e siècle,

le plus grand des rois khmers, Jayavarman VII, édifia la "grande

capitale", Angkor Thom, dont l'enceinte monumentale fait 3 km de côté

et dont le temple central, le Bayon, est, avec ses 49 tours à visage

humain (des sculptures monumentales) et sa complexité architecturale

et symbolique, le plus impressionnant des temples d'Angkor. C'en est aussi

la dernière grande réalisation.

|

|

Capitale du Cambodge entre le IX ème

siècle et le XV ème siècle. Ses ruines représentent

l'un des plus beaux ensembles architecturaux du monde. La ville est fondée

au début du IX ème siècle, près de Siemreap,

au nord-ouest du Cambodge. Elle devient la capitale sous le roi Yasovarman

Ier, qui règne de 889 à 900; elle porte alors le nom de Yasodharapura.

La ville est organisée autour du Phnom Bakeng, un temple situé

sur une colline; cette colline représente la montagne que la cosmogonie

hindoue place au centre du monde. Les rois suivants agrandissent la ville,

érigent d'autres temples et un réservoir d'eau pour l'irrigation,

réservoir qui symbolise par ailleurs l'océan qui entoure

la montagne sacrée. Le plus grand ensemble de temples d'Angkor est

Angkor-Vat, édifié sous le roi Suryavarman II (qui

règne de 1113 à 1150); le temple est dédié

au roi lui-même, considéré comme un avatar du dieu

Vishnou. Angkor-Vat a la forme d'un rectangle long de 1000 mètres

et large de 850, constitué par des cours concentriques qui entourent

une structure centrale, faite de cinq tours qui représentent des

fleurs de lotus. Les galeries sont décorées de sculptures

évoquant Vishnou. Le roi Jayavarman VII (1130?-1219) fait construire

Angkor-Thom, nouveau complexe de temples. L'un d'eux, le Bayon, temple

bouddhiste, est décoré d'immenses effigies du souverain.

Au XIII ème siècle, Angkor s'étend sur 100 kilomètres

carrés, ce qui fait d'elle l'une des plus grandes villes du monde.

Peu après, elle amorce son déclin. Menacée par les

Thaïs, les Cambodgiens quittent la ville en 1430, et pour des raisons

de sécurité installent leur capitale plus au sud. Angkor-Vat

demeure encore quelque temps un lieu de pèlerinage bouddhiste, mais

le reste de la ville est rapidement recouvert par la jungle. En 1860, des

archéologues français commencent des fouilles. La restauration

de la cité est entamée en 1987.

En quelques phrases, donnez-nous un instantané

d’Angkor...

Christophe Pottier: Angkor, c'est cinq cents

sites archéologiques sur 600 km2 et des centaines de mètres

de fresques et de bas-reliefs! La région est comparable à

un millefeuille dont une partie nous raconte la civilisation khmère

entre le IX ème et le XIV ème siècle. Pour avoir une

idée de son importance, imaginez tous les châteaux de la Loire

réunis entre la Défense et le Louvre!

C’est un site en plein chantier...

À la demande du gouvernement cambodgien,

la Conservation d'Angkor et sa centaine de techniciens mettent à

l'abri les pièces susceptibles d'être volées

et s'occupent de la maintenance régulière du site, tandis

que des équipes internationales coordonnées par l'Unesco

fouillent, étudient et restaurent certains monuments. Actuellement,

ce sont des membres de l'Efeo qui, avec deux cent cinquante ouvriers, reconstruisent

le Bapuon, un gigantesque puzzle dans la cité royale, qui sera,

en 2003, le plus grand temple remonté au monde.

N’y a-t-il que des temples?

Il ne reste principalement à Angkor

que ce qui était construit en dur. Et l'usage de la pierre était

réservé aux dieux et à leurs palais, c'est-à-dire

aux temples. Ce qui nous pose de sérieux problèmes pour comprendre

le tissu urbain ou rural, la vie civile des Khmers. Mais ces temples sont

magiques. Chacun a son ambiance propre qui change à chaque variation

d'éclairage, suivant les heures de la journée. Ceux de Roluos

sont charmants et au milieu des villages; Banteay Srei, que Malraux avait

tenté de piller, est intégralement recouvert de sculptures

d'une extrême finesse; Angkor Vat est parfaitemmt préservé,

il n'y manque que les faux plafonds de bois et les dorures; Ta Prohm est

littéralement dévoré par la végétation

tropicale; le Mébon oriental domine, telle une île, une vaste

plaine de rizières...

Et la cité royale?

C'est la forêt! Conçue suivant

le modèle des villes indiennes, Angkor Thom est bâtie sur

un plan parfaitement carré de 3 km de côté, entouré

par un mur d'enceinte. On y pénètre par une allée

bordée de quatre-vingt géants de 2,5 mètres de haut

qui tiennent un serpent mythique, le naga. À l'intérieur,

on débouche sur la forêt, puis sur le Bayon, temple pyramidal

et labyrinthique, le "centre du monde" de l'époque. C'est une merveille:

des galeries sculptées, sur des centaines de mètres, représentent

des scènes de bataille ou de la vie de tous les jours, et des tours

aux cent soixante-douze visages monumentaux vous entourent!

Quelle est l’importance d’Angkor dans la

civilisation indochinoise?

C'était le centre d'une civilisation

agraire qui vivait de ses propres ressources, par opposition aux cités

marchandes des XIII ème et XIV ème siècles qui s'installaient

au bord des fleuves et de la mer. La vie des Khmers fait partie de nos

recherches actuelles. Nous tentons de faire vivre ces temples, en essayant

de mieux comprendre les hommes et la civilisation qui les ont créés.

* Ecole

française d'Extrême-Orient.

|