| 1 er jour (25

septembre): Paris-Beyrouth - Le Musée national de Beyrouth (les

photos sont ici)

Départ de Paris Charles-de-Gaulle aux aurores, après une nuit passée à l'hôtel à proximité de l'aéroport, pour ne pas manquer l'avion. Le contact avec Beyrouth, "la ville qui

ne meurt jamais" ou plutôt qui, comme un phénix, renaît

toujours de ses cendres, commence par une évocation de son passé

historique. Cité brillante à l'époque antique, la

métropole libanaise connut une longue éclipse, après

avoir été détruite par un séisme accompagné

d'un raz-de-marée en 551. Elle retrouva un regain d'activité,

au 19ème siècle, lorsque son port devint la porte d'entrée

au Proche-Orient des produits de l'industrie européenne. La ville

reste tributaire d'un passé turbulent où se succédèrent

plusieurs civilisations et où coexistèrent, pas toujours

dans le calme et la paix, des populations diverses que contribuaient à

séparer des religions différentes sinon antagonistes. Après

1860, sa population s'accrut notamment du fait de l'afflux de réfugiés

fuyant les affrontements dans la montagne entre druzes et maronites. En

1920, lorsque le Liban fut placé sous mandat français, Beyrouth

devint la capitale du Grand Liban et subit l'influence occidentale, tant

au point de vue architectural qu'au point de vue du mode de vie. A la suite

de l'accession du pays à l'indépendance, en 1943, la ville,

située entre l’Asie, l’Afrique et l’Europe, ce qui lui donne une

place stratégique dans les échanges mondiaux, devint un important

centre financier et culturel ainsi qu'un port de commerce de premier plan.

En septembre 1970, à la suite de la répression par la Jordanie

du mouvement palestinien, ce dernier se réfugia au Liban qui se

trouva ainsi placé au coeur des affrontements régionaux.

De 1975 à 1991, Beyrouth fut la proie d'une terrible guerre civile

qui coupa la ville en deux, avec les chrétiens principalement à

l'est et les musulmans majoritairement à l'ouest. Pendant l'été

1982, l'armée israélienne assiégea et soumis la ville

à un blocus. En juillet 2006, la banlieue et ses alentours furent

bombardés par l'aviation et la marine israélienne.

La reconstruction de la ville débuta dès les années 1990. Mais les traces de ces événements dramatiques sont loin d'avoir été toutes effacées. Des immeubles en portent encore les stigmates et, en nous rendant de l'aéroport au Musée national, lieu de notre première visite, nous pouvons nous en rendre compte, tout en longeant le chantier d'une voie en construction. Même si le calme semble être à peu près revenu, la situation est loin d'être complètement stabilisée et les antagonismes demeurent vivaces, comme en témoignent l'assassinat de l'ancien Premier ministre Harriri (14 février 2005), les difficultés politiques et les incidents qui éclatent ici et là de temps à autre. Les puissances, proches ou lointaines, continuent d'exploiter les rivalités internes, les tensions politiques et religieuses, les ambitions des hommes politiques et, s'il faut en croire notre guide libanaise, trop de gens ont intérêt à ce que la situation actuelle perdure pour que le rétablissement complet de la paix soit possible à échéance rapprochée. Des forces hostiles militent pour un éclatement du pays sur une base confessionnelle et pourtant ce pays demeure l'un des symboles fragiles d'une cohabitation possible, sinon cordiale, entre plusieurs populations que la foi sépare. En face du Musée national, de l'autre côté de la rue de Damas, dans un petit jardin, se dresse une colonnade romaine provenant probablement d'une basilique. Elle fut découverte à Beyrouth en 1940 et transportée là où elle se trouve aujourd'hui. Dans ce jardin, on peut aussi voir une mosaïque byzantine du 5ème siècle, découverte dans les années 1950, et qui appartenait à une église de Khaldeh. Le Musée national de Beyrouth offre une vue générale de l'histoire du Liban et des différentes civilisations qui se sont succédées sur ce territoire exigu. Sévèrement endommagé pendant la guerre civile, il a été restauré grâce aux initiatives privées et publiques. Il a rouvert ses portes dès 1999. Le musée est non seulement chargé de la conservation des antiquités, mais aussi de leur restauration et de leur exposition aux chercheurs, aux étudiants et aux touristes. L'origine du musée remonte au lendemain

de la Première guerre mondiale. Un officier du détachement

français stationné au Liban en 1919 recueillit alors divers

objets archéologiques qui furent entreposés dans une salle

de l'immeuble des diaconesses allemandes de la rue Georges Picot à

Beyrouth. Quelques années plus tard, l'idée de la création

d'un musée fit son chemin. La construction du bâtiment, de

style néo-pharaonique, commença dans les années 1930

et fut achevée en 1937. Lors de son ouverture, en mai 1943, il exposait

des antiquités trouvées sur les sites de Beyrouth, de Sidon

et de Tyr. Plus tard, d'autres découvertes y furent ajoutées

de sorte qu'il présente aujourd'hui une palette à peu près

complète des sites archéologiques du pays. Quand commencèrent

les hostilités, en 1975, des dispositions furent prises pour protéger

ses collections. Malheureusement, il ne fut pas possible d'éviter

tous les dommages qui pouvaient leur être causés, tant par

les combats que par la corrosion naturelle ou par les inévitables

négligences qui accompagnent généralement les situations

troublées. C'est ainsi que de nombreux écrits furent détruits

ou furent éparpillés dans les décombres. En 1991,

la tâche était immense. Il fallut réparer le bâtiment,

restaurer les objets qui pouvaient l'être et les inventorier. En

1997, la façade fut ravalée en employant une mixture de poudre

de pierre et de résine. L'intérieur fut réaménagé

(éclairage, climatisation, acoustique, système de sécurité,

installation d'ascenseurs et de vitrines, drainage de la nappe phréatique)

pour maintenir une température et un degré d'hygrométrie

propice à la conservation des fragiles objets dont le musée

a la garde.

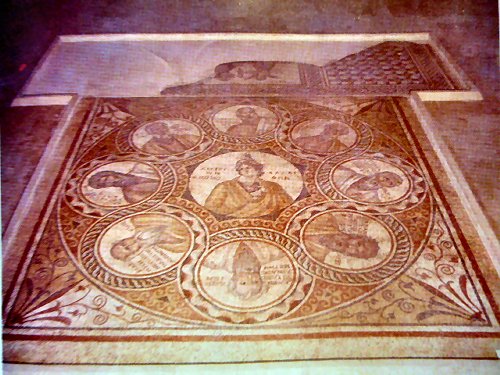

Le musée propose actuellement deux niveaux aux visiteurs. Le niveau inférieur est dédié aux mosaïques et aux statues, aux sarcophages et en général aux antiquités de taille monumentale. Au centre et à droite de l'entrée, on trouve des objets des périodes romaine et byzantine (-64 à 636), dont la célèbre mosaïque des Sept Sages qui fut découverte à Baalbek où elle figurait dans la salle à manger d'une villa romaine; Socrate et sept sages y entourent Calliope, la muse de la philosophie; elle est datée du 3ème siècle de notre ère. A proximité se dresse la statue sans tête de l'empereur Hadrien, mise à jour à Tyr, laquelle est de la même époque. Le second niveau est dédié aux

objets plus petits, notamment à la poterie, aux bijoux et au verre.

De la préhistoire jusqu'à l'époque ottomane, on y

suit les efforts de l'homme pour affiner les techniques de fabrications

de ses outils, de ses armes et des objets décoratifs destinés

à son agrément et aux offrandes à ses dieux. Les

poteries de la période chalcolithique (4ème millénaire

avant notre ère) y sont représentées. La collection

comporte également des jarres de l'Âge du Bronze de Kamid

el Loz dans la Békaa, de l'Âge du fer de Khaldeh, au sud de

Beyrouth, de la vaisselle romaine et de superbes pièces de la période

islamique. De charmantes figurines à forme animale, en pierre ou

en ivoire, utilisées comme matériel funéraire ou comme

offrandes dans les temples, datées de l'Âge du Bronze proviennent

de Kamid el Loz. Il ne faut pas oublier non plus les belles sculptures

de la période hellénistique (-333 à -64). Les bijoux

de l'Âge du Bronze moyen et les ornements funéraires du 5ème

siècle avant notre ère trouvés à Sidon sont

également remarquables. Un trésor de bagues, de bracelets

à têtes d'animaux, de pendants d'oreilles d'or et de pierres

semi-précieuses a été découvert dans une jarre

d'argile à Beyrouth en 1977 par la Direction générale

des Antiquités de L'Institut français d'Archéologie.

De très intéressant joyaux proviennent de la période

mamelouke (1289-1516).

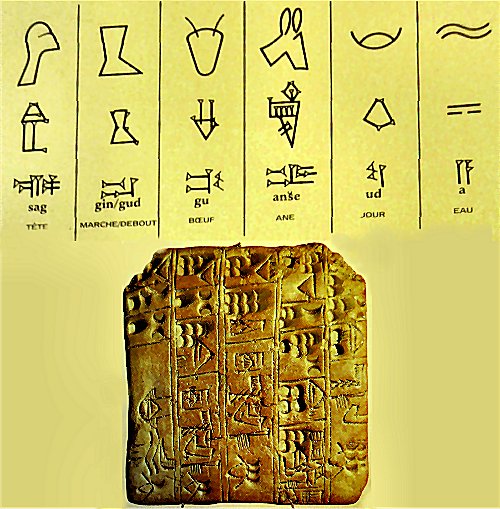

En dehors du contenu des deux niveaux actuellement accessibles, le musée comporte encore de nombreux autres objets en cours de restauration ou trop nombreux pour être exposés dans la surface disponible. L'ouverture d'un autre niveau est envisagée dans le futur. Cette brève présentation permet de saisir tout l'intérêt d'une visite de ce musée avant de se rendre sur les sites dont ont été tirés les objets présentés. Cette visite offre en effet la possibilité de survoler l'histoire du pays et son évolution à travers les témoignages des civilisations qui s'y sont succédées. Notre visite commencera par le niveau du haut qui offre une vue d'ensemble, depuis la période paléolithique jusqu'à la période islamique, à partir de l'exposition d'objets de taille modeste. La préhistoire libanaise s'étend d'un million d'années avant notre ère jusqu'à -3200. Voici un million d'années, les premiers occupants du pays s'installent sur son littoral. Leur outillage, uniquement lithique, est rare au Paléolithique inférieur (-1000000 à -150000). La maîtrise par ces groupes humains de techniques de taille de plus en plus élaborées produit les pointes, les racloirs et les burins du Paléolithique moyen (-150000 à -40000) et supérieur (-40000 à - 18000). Ces hommes primitifs habitent alors des grottes et des abris sommaires. Ils vivent de chasse, de pêche et de cueillette. Les sites microlithiques de l'Épipaléolithique (-18000 à -9000) accompagneront plus tard l'installation en plein air favorisée par le réchauffement climatique. Les première faucilles paléolithiques, faites d'un fragment de machoire animale, pourvu de pierres aiguës pour constituer la partie coupante, préfigurent la forme en croissant des faucilles de métal utilisées il n'y a pas si longtemps dans nos campagnes. Le Néolithique s'amorce avec l'avènement de l'économie agro-pastorale, la culture des plantes, la domestication des animaux et l'invention de la céramique (-9000 à -4000). La trace des premières sédentarisations villageoises apparaissent à Dik el Mehdi et Laboué, dans la plaine de la Békaa, vers -7500, et à Byblos, vers -7000. Cette évolution sera couronnée, vers -4000, au Chalcolithique (pierre et cuivre - époque des premières différenciations hiérarchiques), par l'apparition d'un nouveau matériau: le cuivre; les hameçons de Byblos en constituent le premier témoignage. A l'Âge du Bronze (-3200 à -1200), commence une ère nouvelle avec le développement d'une civilisation urbaine et l'émergence de l'écriture. Cette période est divisée en trois phases: le Bronze inférieur (-3200 à -2000), le Bronze moyen (-2000 à -1500) et le Bronze supérieur (-1500 à -1200). Pendant cette époque, les premiers villages libanais se métamorphosent en cités fortifiées qui se livrent à des activités commerciales et maritimes. Byblos, dont les relations avec l'Égypte remontent au 4ème millénaire, constitue l'établissement le plus important. Les cités côtières se trouvent au coeur du commerce de la Méditerranée orientale. Les cités de l'intérieur, quant à elles, telles que 'Arqa, dans la vallée 'Akkar et Kamed el Loz, dans la plaine de la Békaa, jouent un rôle essentiel en servant de trait d'union commercial entre la zone côtière et la Syrie, la Mésopotamie et la Palestine. L'histoire des cités de l'Âge du Bronze nous est révélée par les textes et par l'archéologie. La documentation écrite se limite aux annales militaires égyptiennes ainsi qu'à la correspondance diplomatique, comme les lettres de Tell el 'Amarna. Cette documentation est envoyée par les rois des cités locales aux pharaons égyptiens des 14ème et 13ème siècles avant notre ère. L'archéologie a mis au jour l'habitat et les fortifications ainsi que les temples et les nécropoles de ces cités. Ces vestiges sont accompagnés d'un riche matériel religieux et funéraire qui permet de mieux appréhender la vie des habitants, leurs croyances et leur artisanat. Les sites, qu'il s'agisse de ceux de l'intérieur ou de ceux de la côte, sont au carrefour de plusieurs civilisations. Les chefs-d'oeuvre d'orfèvrerie, provenant de la tombe d'Abi Chemou et d'Ip Chemou Abi, rois de Byblos, montrent une parfaite maîtrise du travail de l'or et de l'argent. L'ivoire des boîtes à fard de Sidon et des figurines de Kamed el Loz confirment la production d'objets de luxe à cette époque. L'ancienne Byblos a fourni de nombreuses pièces au musée. Le prestige de cette ville découle en grande partie de la découverte, au début de la seconde moitié du 20ème siècle, d'amas d'objets gisant dans les plus anciens temples de la ville. Il s'y trouvait des ex-votos présentés à Baalat Gebal et au dieu guerrier adoré dans le Temple des Obélisques. Des figurines de bronze et de faïence, des armes cérémonielles et des bijoux étaient dissimulés sous le plancher du temple, souvent à l'intérieur de jarres; l'une d'entre elles porte le nom de son découvreur, l'archéologue français Pierre Montet. Byblos, une des plus grande des cités-états phéniciennes, entretint des relations très étroites avec l'Égypte à partir du troisième millénaire avant notre ère. Ses tombes royales regorgeaient de diadèmes, de couronnes, de pectoraux d'or et de pierreries, de sceptres et d'armes. Les pharaons Amenenhat II et IV lui offrirent de riches présents d'obsidienne, d'or, de bronze et d'ivoire dont plusieurs gisaient dans les ruines du Temple des Obélisques. Des offrandes similaires à celles découvertes

à Byblos ont également été trouvées

dans le sanctuaire de Kamed el Loz; quelques figurines représentent

des dieux avec haume et pagne; elles ont toutes été fabriquées

dans les ateliers artisanaux de la cité. D'autres dépôts

cultuels de figurines de faïence et objets de bronze, d'ivoire et

d'albâtre ont été retirés du sol à Beyrouth.

Ces offrandes éclairent certains aspects du culte pratiqué

en l'honneur des divinités et souligne le rôle important dévolu

à la religion dans la vie quotidienne du peuple de ces cités.

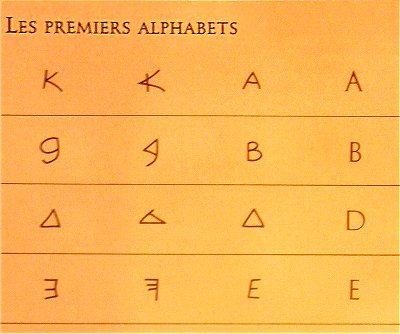

L'Âge du Fer (-1200 à -333) est lui aussi subdivisé en trois phases: la première phase (12ème au 9ème siècle), la seconde phase (9ème au 6ème siècle) et la troisième phase (6ème au 4ème siècle). Pendant cette époque, et après une ère d'autonomie, les cités-états de la région tombent sous la domination des empires Assyrien, Babylonien et Perse. Sous l'hégémonie perse, la Phénicie devient une partie de la 5ème satrapie qui avait Sidon pour capitale. La flotte phénicienne est placée sous les ordres du Grand Roi perse et elle participe à ses expéditions militaires en Méditerranée. Au Liban, l'Âge du Fer coïncide avec l'apogée de la civilisation phénicienne; cette civilisation va de pair avec son expansion maritime ce qui favorise la transmission à d'autres peuples de l'écriture alphabétique que la légende grecque attribue au Tyrien Cadmos, comme on le verra plus loin. En grec, le terme phénicien signifie rouge ou pourpre, les peuples du Levant étant alors passés maîtres dans la fabrication des teintures pourpres. Tyr et Sidon étaient renommées pour leur teinture tirée du murex, un escargot marin. Leur richesse et leur puissance ont été immortalisées par le prophète Ezéchiel. Parmi les pièces de l'Âge du Fer, citons: des bouquetins d'or; un buste de calcaire de Kouros trouvé à Boustan ech Cheikh (région de Sidon, datant du 6ème siècle avant notre ère; un rhyton en forme de tête de sanglier, importé de Grèce; un canthare de terre cuite trouvé à Cheikh Zenad datant du 6ème siècle avant notre ère; un masque funéraire; une tête d'enfant en marbre provenant du sanctuaire d'Echmoun, à Boustan ech Cheikh (voir les photos ici et ici). En -333, la victoire décisive d'Alexandre

le Grand sur son adversaire perse le roi Darius III ouvre la porte de la

Phénicie au conquérant macédonien. Cette date marque

le début de la Période hellénistique (-333 à

-64). Soustrait au joug perse, les cités phéniciennes accueillent

avec joie les rois grecs. Seule Tyr résiste mais la cité

insulaire est finalement emportée après un long siège.

Après la mort prématurée d'Alexandre, ses successeurs,

les Ptolémés et les Séleucides se font la guerre pour

le contrôle des territoires. En -198, la Phénicie tombe au

pouvoir des Séleucides. La monarchie locale est abolie et les cités

phéniciennes sont gouvernées par des hauts fonctionnaires

portant des noms grecs. Elles jouissent cependant d'une certaine autonomie

et conservent le droit de battre monnaie. L'influence grecque, qui s'est

déjà répandue pendant la période perse, se

renforce; la classe cultivée se met à parler grec et adopte

le mode de vie des conquérants. A Karayeh, l'artisanat local copie

les figurines importées du monde égéen. Cette hellénisation

entre en interaction avec la population sémite qui reste attachée

à ses dieux et à son langage. Il en résulte une symbiose

artistique et architecturale manifeste sur plusieurs sites.

En -64, l'expédition du général romain Pompée met fin à l'anarchie de l'empire séleucide et la Phénicie est intégrée au monde romain. Mais ce n'est qu'en 31, sous le règne d'Auguste, que la paix romaine règne enfin sur la région. Sous la Période romaine (-64 à 395), les ville de Tyr, Sidon, Beyrouth et Baalbek-Heliopolis connaissent une grande prospérité et bénéficient largement de la générosité impériale. La planification et le développement urbain, trait majeur de la politique romaine, conduisent à une substantielle augmentation du territoire des cités. Celles-ci sont dotées de monuments à la fois civils et religieux (temples, basiliques, forums, rues à portiques). Des activités de loisir sont rendues accessibles à l'ensemble des populations avec des théâtres, des hippodromes et des gymnasiums. Des aqueducs leur amènent l'eau courante, aussi bien dans les simples demeures que dans les villas, pour les fontaines publiques (nymphées) et les bains (thermes). Séparées du monde des vivants, les nécropoles s'étendent le long des routes, en dehors des portes des cités. La paix romaine favorise les échanges commerciaux; l'artisanat local, comme la bijouterie d'argent, et les industries du verre, de la céramique et du textile se développent. Des philosophes, des géographes et des juristes célèbres voient le jour à Tyr et à Sidon. Cependant, l'élite intellectuel continue à parler le grec et, à Beyrouth, les textes des lois sont traduits du latin dans la langue d'Homère. Le verre est une matière vitreuse fabriquée à partir de sable, de soude et de chaux. Il apparaît au milieu du 3ème millénaire avant notre ère en Mésopotamie. Jusqu'au 1er millénaire, les récipients de verre sont très rares. Pendant la période hellénistique de nouvelles techniques se développent. Les anciennes techniques consistaient à couvrir un noyau d'argile et de fumier mêlés avec du verre fondu, puis à retirer le noyau une fois le verre refroidi et durci. Ultérieurement, les objets en verre sont obtenus par moulage. La découverte du chalumeau, au 1er siècle avant notre ère, révolutionne cette industrie en permettant d'obtenir une variété infinie de formes ainsi que le passage à une fabrication de masse. Finalement, la boule de verre en fusion est introduite dans des moules d'argile sculptés en relief afin de donner à l'objet une fois soufflé la forme souhaitée. Les objets de verre soufflé datent pour la plupart des périodes romaine, byzantine et islamique. Leur apparence irisée vient de l'oxydation qu'ils ont subi par suite d'un long séjour en terre. On estime toutefois que la technique de fabrication du verre était déjà connue au premier siècle avant notre ère et que la ville de Tyr y excellait. La célébrité des cités côtières phéniciennes en matière de fabrication du verre devint telle que Pline l'Ancien leur en attribua l'invention. Cette activité continua à fructifier pendant les périodes byzantine (395 à 635) et islamique. La période romaine est représentée par divers objets, notamment par de très beaux vases en verre (voir les photos ici et ici) Après la mort de Théodose en 395, l'empire romain se divise en empire d'Occident et en empire d'Orient. Les cités libanaises sont rattachées à l'empire d'Orient et converties au christianisme qui est devenu religion d'État dès 392. Elles obéissent à l'ordre impérial de destruction des temples païens. Mais d'anciens cultes comme ceux d'Adonis et de Jupiter Héliopolis restent populaires et survivent encore pendant plusieurs siècles. Des basiliques aux sols recouverts de riches mosaïques à thèmes religieux s'élèvent dans les villes côtières à Beyrouth, Khaldé, Chhim, Zahrani (Sidon) et Tyr. On en trouve aussi dans la montagne, à Beit Méry et à Ghiné, ainsi que dans la plaine de la Békaa, à Baalbeck. Le développement urbain, commencé à la période romaine, se poursuit et l'arrière pays participe à ce mouvement. L'agriculture et la production d'huile et de vin se développent aux côtés des industries de la soie, du verre et de la pourpre. D'opulentes villas, décorées de mosaïques et aux sols de marbre, construites à Jenah, Ouzaï et Baalbeck dénotent une indéniable prospérité. L'École de Droit de Beyrouth centralise la vie intellectuelle du pays en drainant des étudiants de tout l'empire. En 551, un tremblement de terre, suivi d'un raz de marée, cause cependant d'importants dégâts à Beyrouth et à d'autres cités de la côte. La reconstruction ne s'effectuera vraiment qu'après la conquête arabe. Baalbeck est la première cité qui tombe sous la domination de Abu 'Ubayda en 635. La conquête du Liban est achevée deux ans plus tard. L'expansion des cités côtières, qui avait été freinée à la suite du séisme, reprend à l'époque omeyyade. Les ports et leurs chantiers navals retrouvent leur activité et l'arrière-pays bénéficie de travaux d'irrigation dont profite l'agriculture. La ville omeyyade de 'Anjar illustre cette renaissance avec ses fortifications, ses rues, ses boutiques, ses mosquées et ses palais. Le pays vit des péripéties dynastiques qui voient se succéder Abbassides, Fatimides, Seldjoukides, Ayyoubides et Mamelouks. L'Islam se propage et la langue arabe devient la langue administrative. Elle remplace progressivement les dialectes locaux. De 1099 à 1289, l'hégémonie arabe cède le pas à l'occupation croisée. Les Francs bâtissent leurs citadelles le long de la côte, de Tripoli au pays de Tyr, alors que l'intérieur reste soumis aux Ayyoubides. La reconquête par les troupes du sultan mamelouk Baybars met fin à l'intermède croisé. Grands bâtisseurs, les Mamelouks laisseront des monuments religieux et civils, des mosquées, des madrassas, des khans et des hammams. La ville mamelouke de Tripoli témoigne de cet essor de l'architecture islamique. La période mamelouke durera jusqu'en 1516 date de l'incorporation du Liban à l'empire ottoman qui s'effondrera à l'issue de la Première guerre mondiale. La période islamique nous a laissé de superbes poteries recouvertes de glaçure. Connue sous le nom de sgrafiato, la céramique incisée sur engobe sous glaçure colorées utilise des motifs floraux, géométriques et même figuratifs. Ce type de céramique se rencontre sur de nombreux sites libanais qui vont de la période des Croisées jusqu'à la période mamelouke (voir les photos ici). Revenons maintenant au

niveau inférieur. La pièce la plus importante est sans conteste

le sarcophage de Ahiram, roi de Byblos

(10ème siècle avant notre ère). Il est marqué

par endroit de restes de peinture rouge. Sur sa cuve et son couvercle est

gravée la plus ancienne inscription connue en alphabet phénicien;

son décor révèle des influences égyptiennes,

hittites et syriennes; on y distingue une scène de banquet funéraire

où l'on voit le roi Ahiram assis sur son trône, gardé

par des sphinx ailés, recevant les offrandes de personnages défilant

en procession devant lui; des pleureuses occupent les bas-côtés

en signe de deuil. L'inscription, qui

commence sur la cuve pour se terminer sur le couvercle se traduit ainsi:

"Sarcophage qu'a fait Ittobaal, fils d'ahiram, roi de Goubla, pour son

père, Ahiram, lorsqu'il l'a placé pour l'éternité.

Et si un roi parmi les rois, ou un gouverneur parmi les gouverneurs ou

un chef d'armée monte à Goubla et ouvre ce sarcophage-ci,

que le sceptre de son pouvoir soit flétri, que son trône royal

soit renversé, et que la paix s'enfuie de Goubla. Et quant à

lui, que son inscription soit effacée à la face de Goubla."

Au 1er millénaire avant notre ère, les Phéniciens

diffuseront cet alphabet sur le pourtour du bassin méditerranéen

ce qui leur vaudra, chez les Grecs, la réputation d'avoir inventé

l'alphabet. Notons que l'alphabet phénicien ne comportait que 22

consonnes et que ce sont les Grecs qui lui ajoutèrent les voyelles.

Les trônes d'Astarté, variante orientale (Ishtar) de Vénus et d'Aphrodite, datés des périodes perse, hellénistique et romaine, sont caractéristiques de la terre ferme phénicienne. Ils proviennent de plusieurs sites du Liban. La déesse y est représentée sous les apparences d'un sphinx ailé sculpté sur chaque côté du trône et par un baetyl (statue symbolique de la divinité). Souvent vide, le trône contient parfois un baetyl où une cavité destinée à recevoir une pierre sacrée. Le chapiteau aux protomés de taureaux de Sidon, représentant deux avants de chevaux qui s'opposent reposait en haut d'une colonne curieusement renflée à sa base. Il illustre l'influence exercée à Sidon par l'art iranien de Suse et Persépolis pendant la période perse. Par suite des relations qui s'établissent entre le Liban et l'Égypte dès le 4ème millénaire avant notre ère, l'art égyptien imprègne la production artistique locale. Les artisans découvrent cet art lors de leurs séjours en Égypte et à travers les produits qui font l'objet d'échanges commerciaux. Les reliefs et l'iconographie religieuse s'inspirent également des cadeaux envoyés aux princes des cités par les pharaons et des offrandes faites par ces derniers aux divinités locales. Un colosse de facture égyptienne fut découvert à Byblos; de fabrication locale, il n'a pas pu être daté avec précision, mais on pense qu'il remonte au 3ème ou au 2ème millénaire avant notre ère, époque où l'influence égyptienne était prédominante à Byblos; des traces à sa base laissent supposer qu'il a été endommagé par un incendie probablement lors de l'invasion amorrite. L'art du 1er millénaire reflète l'influence exercée sur le Liban par les grands empires de l'époque. Les statues respectent la stricte frontalité du modèle égyptien ainsi que le port du pagne. L'apport perse du 5ème siècle se traduit par la monumentalité des éléments architecturaux, colonnes et chapiteaux, dont certains sont de type achéménide. Deux sarcophages anthropoïdes de marbre blanc, extraits d'un ensemble de 26, exhibent à leur sommet le visage du défunt; ils sont datés du 6ème au 4ème siècle avant notre ère et ont été excavés près de Sidon; ils illustrent la synthèse des deux styles énoncés ci-dessus auxquels s'ajoute l'influence grecque. En effet, s'ils sont issus des boîtes à momies égyptiennes, ils portent sur leur couvercle une figure humaine traitée à la manière grecque. Un rapprochement de ces sarcophages avec ceux qui figurent au musée de la citadelle d'Amman n'est pas dépourvu d'intérêt. Au début du 6ème siècle avant notre ère, les rois de Sidon construisirent à Boustan ach Cheikh, près de Sidon, un sanctuaire dédié au dieu guérisseur Echmoun identifié avec le dieu grec Asklépios (Esculape). Des statuettes, principalement de garçons, représentant les fils d'aristocrates sidoniens, y ont été découvertes. Ces effigies de leur progéniture étaient offertes par les parents comme ex-votos au dieu pour le remercier de la guérison de leurs enfants. Elles sont datées de la période perse mais sont fortement influencées par la manière grecque un siècle et demi avant l'arrivée des soldats d'Alexandre dans la région. L'hellénisation se traduit de manière évidente dans la sculpture du sanctuaire d'Echmoun. On peut également admirer une imposante tribune du Temple d'Echmoun (4ème au 3ème siècle avant notre ère), décorée de dieux et de déesses ainsi que de danseurs. Quatre sarcophages romains sculptés sont disposés de part et d'autre de l'allée centrale. Ils sont décorés de cupidons ivres et de scènes de guerre grecques; deux d'entre eux se réfèrent à la guerre de Troie et à la légende d'Achille. Traité avec beaucoup de soins, le décor reste fidèle à la tradition de l'art grec, même si d'autres apports ne sont pas exclus. Les couples de défunts qui ornent le sommet des sarcophages laissent notamment parfois supposer une influence étrusque. Ils ont été découverts à Tyr par Emir Maurice Chehab, le premier directeur général des Antiquités libanaises (1942-1982). Plusieurs autres pièces d'intérêt méritent l'attention en particulier les mosaïques dont l'Enlèvement d'Europe datant du 3ème siècle provenant de Byblos. Ce thème connut une grande vogue en Italie et en Afrique. Europe, la fille du roi de Tyr, est enlevée par Zeus métamorphosé en taureau. Selon la légende grecque, son frère, Cadmos, partit à sa recherche et, chemin faisant, apporta l'alphabet phénicien aux Grecs. Signalons encore une pièce de cèdre remontant à -41, ce bois, réputé pour sa longévité, ayant joué un rôle très important dans les échanges commerciaux des villes de l'ancien Liban. La visite terminée, un passage par la

boutique du musée s'impose. Après quoi nous prenons la route

pour Jounieh, une ville côtière

du Liban, possédant une belle baie, au bord de laquelle nous allons

passer la nuit. Cette ville, principalement habitée par des chrétiens

maronites, fut l'une des premières à disposer d'une municipalité

élue, à la fin du 19ème siècle (voir

la chronologie historique ici).

C'est une ville de loisirs et de délassement où l'on peut

tenter sa chance dans un Casino. On y voit de pittoresques maisons à

balcons.

|